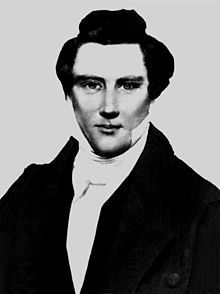

|

約瑟·斯密二世(英语:Joseph Smith Jr.,1806年-1844年6月27日),又譯為約瑟夫·史密斯,美国宗教领袖和摩门教主要分支後期聖徒運動的創始人。24岁时发表摩爾門經, 并在接下来的14年中吸引了大量的追随者,建立了城市及聖殿,创建了一种持续的宗教文化。 他聲稱14歲(1820年)時見到「異象」,並在十七歲(1823年)再次見到異象,被交付「翻譯」《摩爾門經》的工作,但一直到他21歲(1827年)時才「得到」《摩爾門經》的「原始」頁片「摩門經金片」。然而,真正翻譯的時間起於他23歲(1829年4月)的短短的幾個月內,當時,他得到考得里·奧利佛的協助抄寫而完成此書的翻譯。 1830年約瑟·斯密「翻譯」完《摩爾門經》之後不久,便依所「獲得」的「啟示」差派傳教士並組織教會,教會的傳教方式及組織至今仍在世界各地繼續宣講並延續著。 約瑟·斯密於38歲(1844年)時因為率領信徒搗毀一間報館,而被拘留於伊利諾州迦太基的監獄,兩個星期後,他與他的哥哥海倫·斯密,被攻陷監獄的暴徒槍殺身亡。

生平[编辑]早年生平(1805–1827)[编辑]小约瑟斯密,1805年12月23日出生在美国佛蒙特州的沙仑,是露西麦克史密斯和他的丈夫,一位农民和商人约瑟夫的孩子。[1]由于在七岁时受到了严重的骨感染的折磨,年幼的约瑟斯密在此后的三年只能拄着拐杖一瘸一拐的行走。在1816至1817年间,由于生意上一无所获[2],又碰巧赶上连续三年庄稼歉收[3],斯密一家只能举家迁徙至纽约西部的一个名叫帕米拉的小村庄里[4],并最终贷款在附近的曼彻斯特镇买下了一块100亩(约40公顷)的农场。[5] 在第二次大觉醒运动期间,斯密居住的整个地区都成为了宗教狂热的温床[6]。在1817至1825年之间,在帕米拉地区举行了非常多的野营布道会和奋兴布道会[7]。尽管斯密一家受到了这一股浪潮的鼓舞[8],但他们并不认同宗教。约瑟斯密在他十二岁时对宗教产生了兴趣[9],并加入了教会举办的课程。他阅读圣经,并据说他对徇道宗的教义产生了浓厚的兴趣。[10]和他的家人一起,约瑟斯密都参与了宗教民俗魔术,一种在当时很流行的活动。[11]就像那时很多的人一样[12],他的父母和他的外祖父都怀着和上帝交流信息的幻想和愿望。 在1832年,斯密写到在1820 年当他还是一个年轻人[13],在虔诚地呼唤着上帝的时候,他梦见上帝对他说,他的罪孽已经被宽恕了,世界不再是福音书的时代[14]。尽管他的这段经历并不为最初的信徒所熟知[15],但这件事却被后人认为是上帝给斯密托的第一个梦。这次托梦对于摩门教信仰的重要性在19世纪最后的二十年中开始不断地被强调。 因为农场的收成欠佳,斯密一家只得靠挖掘地下的宝藏来补充农场微薄的收入。斯密据称具有通过水晶球占卜来定位丢失的物品和地下的宝藏的能力[16]。据说在预言的时候,他会放一块石头在一顶白色的大礼帽中,并能够通过石头的反馈得知他所需要的信息。 在1823年,当他虔诚地为他的罪孽忏悔之时[17],斯密回忆说,一位叫做莫罗尼的天使在一个晚上拜访了他,并告诉他了一本被掩埋的写在金子拓片上的书和其他艺术品的所在,其中包括一副胸甲和一副有着用能预知未来的水晶球做镜片的银边眼睛。天使告诉斯密,这些东西一直被埋藏在他们家附近的一个小土坡中。[18]斯密说,他第二天尝试,但并未成功取得那些书籍,因为天使的阻挠让他没有办法接近这些东西。[19] 在之后的四年间,斯密每年都会去那个小山坡那里尝试取得那些书页,但每次都无功而返[20]。与此同时,斯密也一刻不停作为一个农场工人和寻宝者的在纽约西部和宾夕法尼亚州旅行。[21]1826年,斯密被因为尝试寻找丢失的宝藏,而被带上了纽约希南戈县法庭。 当斯密居住在宾夕法尼亚州的哈蒙尼的黑尔小屋时,他邂逅了艾玛黑尔并和开始了对她的追求。[22]当斯密向艾玛求婚时,艾玛的父亲,艾萨克黑尔,拒绝了这桩婚事。因为他认为斯密纯粹是一个“陌生人”,并且除了从土里挖掘财宝外,他看不出斯密有什么办法来供养他的女儿。[23]1827年1月28日那天,斯密和艾玛为爱私奔了。这对夫妇搬回曼彻斯特开始和斯密的父母居住在一起。[24] 1827年9月22日,斯密带着艾玛到曾经的那座小山坡做最后一次的年度旅行。[25]这一次,他说,他得到了那些书籍并将它们放在了一个上锁的箱子中。[26]他说,天使命令他,绝不能将这些书给任何人看,因为这些书被誉为本土美国人的宗教档案。他只能出版发行这些书的译本。[27]在得到这些书籍之后,斯密告诉艾玛的父母,他再也不做寻宝的工作了。[28]尽管斯密离开了他的寻宝的公司,他过去那些寻宝的合伙人们却坚信,斯密欺骗并背叛了他们,独自一人取走了他们认为最重要的宝藏[29]。他们彻底搜索了一位和斯密有竞争关系的寻宝预言家所预言的书籍所在地。[30]同时斯密也很快了解了这一切,他觉得不太可能在帕米拉完成书籍的翻译工作了[31]。

|